КАРНАКСКИЙ ХРАМ

Карнакский храм — крупнейший ритуальный комплекс эпохи Нового царства, располагающийся на восточном берегу Нила на территории древних Фив, где находится современный посёлок Карнак.

Вид на Карнакский храм со стороны Священного озера (автор фото: Taranis Iuppiter)

Строительство храмового комплекса было начато в местности, которая называлось по-египетски Ипет-сут, что в переводе означает «избранное место». В состав величественного ансамбля входит три храма, посвящённых верховному богу египтян Амону-Ра, а также располагающиеся к северу и югу от них храмы в честь его супруги богини Мут и их сына Монту.

Схема Карнакского храмового комплекса

В планировочном аспекте Карнакские храмы — это комплекс сооружений, состоящих из многочисленных залов и дворов, имеющих разную площадь и расположенных по продольной оси. В этих помещениях в разные периоды истории размещались святилища и часовни, обелиски и пилоны. Карнакский храм Амона не зря называют «каменным архивом», поскольку на его стенах запечатлена многовековая история Египта. Снаружи храм окружала массивная стена.

Аллея сфинксов (автор фото: Elias Rovielo)

Аллеи сфинксов соединяли храм Амона-Ра с берегом Нила, а также с храмом богини Мут и Луксорским храмом Амона. Часть сохранившихся до наших дней сфинксов относится ко времени правления Аменхотепа III (около 1388-1351 гг. до н. э.), но большинство из них датируется более поздним периодом.

Карнакские бараноголовые сфинксы (автор фото: kairoinfo4u)

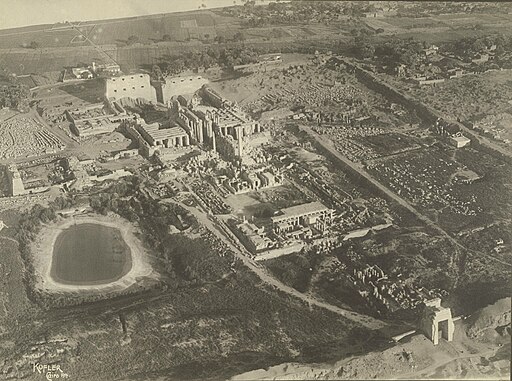

Исследования на территории Карнакских храмов ведутся с конца XIX в., а начиная с 1967 г. изучением этого уникального памятника и вопросами его воссоздания занимается специально созданный франко-египетский Центр исследования и реставрации.

Карнакский храмовый комплекс, фото 1914 г.

Храмовый комплекс Амона-Ра

Строительство храмового комплекса Амона-Ра заняло длительное время— приблизительно с ХХ по I вв. до н. э., т. е. почти 2000 лет. В течение этого периода первоначальный объём неоднократно перестраивался, обрастая новыми элементами, — при разных правителях появлялись новые пилоны, гипостили, дворы, часовни. Общая площадь комплекса, достигающая 123 га, не имеет аналогов по масштабу среди культовых построек Египта.

Карнакский храмовый комплекс с воздуха (автор фото: Ahmed Bahloul Khier Galal)

Помимо главного храма Амона-Ра, включающего в себя десять пилонов, большой гипостильный зал и четыре обелиска, в комплекс входит ещё целый ряд святилищ в честь богов Хонсу, Птаха, Осириса-Хекаджета, Ипет, а также хеб-седные храмы царей Тутмоса III (1479-1425 гг. до н. э.), Аменхотепа II (1428-1397 гг. до н. э.) и храм Рамсеса III (1185-1153 гг. до н. э.).

Хеб-седный храм Тутмоса III (автор фото: kairoinfo4u)

Хеб-седный храм Аменхотепа II (автор фото: kairoinfo4u)

Первую перестройку небольшого храма Амона, возведенного в начале эпохи Нового царства, осуществил фараон Яхмос I (1550-1525 гг. до н. э.). При нём в храме появились колонны из кедра и разнообразная утварь, выполненная из розового гранита, малахита, золота и серебра. В правление Тутмоса I (1504-1493 г. до н. э.) началось масштабное строительство огромного колонного зала под руководством прославленного архитектора Инени. К сожалению, творение выдающегося древнеегипетского зодчего не пережило последующих переделок.

Строительство Карнакского храма продолжалось и при преемниках Тутмоса I. Первоначальная площадь существенно расширилась при его дочери царице Хатшепсут, повелевшей возвести обелиски высотой 30 м на месте предварительно разобранного для этой цели колонного зала. Обелиски Хатшепсут были вырублены из асуанского гранита и украшены навершиями, выполненными из электра. Возведение пилонов производилось под руководством придворного архитектора Сенмута, но просуществовали они недолго. Преемник Хатшепсут фараон Тутмос III (1479-1425 гг. до н. э.) приказал разрушить все постройки времён правления своей мачехи, а на их месте был возведен новый храм.

Часть Карнакского храма, занятая преимущественно постройками Тутмоса III

(автор фото: kairoinfo4u)

Наиболее пышно оформленной частью новой постройки стал так называемый «Зал Анналов», расположенный на главной оси храма Амона. Колонны этого зала венчают цветки лотоса и цветки папируса. Это не просто декоративные элементы — лотос и папирус являются геральдическими эмблемами Древнего Египта, символизируя Верхний и Нижний Египет.

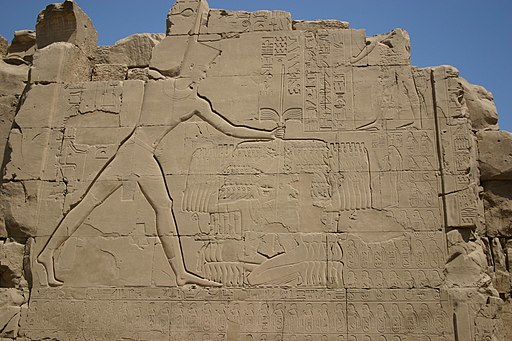

Колонны храма Тутмоса III

Колонны покрыты надписями и изображениями, запечатлевшими важные события в истории государства, военные победы фараонов, ритуальные сюжеты. Многочисленные рельефы прославляют историю завоеваний Тутмоса III и его талант полководца. Именно с Карнакского храма началась традиция увековечивания военных триумфов в монументальных композициях, которой неизменно следовали все последующие фараоны.

Рельеф, изображающий фараона Тутмоса III поражающим ханаанеев в битве при Мегиддо (автор фото: Markh)

Высота центрального пилона достигает 44 м, а его ширина составляет 113 м, он имеет мощные стены 15-метровой толщины, защищающие просторный внутренний двор с колоннадой по всему периметру.

Сохранились остатки вестибюля у входа в храм, когда-то украшенного статуей Тутмоса III внушительных размеров. Четырнадцать 20-метровых колонн, располагавшихся в два ряда, вели от вестибюля в направлении Нила. Капители колонн были выполнены в виде цветков папируса. Две колонны не сохранились, поскольку во времена фараона Хоремхеба (между 1319 и 1292 гг. до н. э.) на их месте построили ещё один пилон.

Возведенные при Хоремхебе стены, соединявшие построенный им 9-й пилон с 10-м пилоном. На рельефе Хоремхеб преподносит Фиванской божественной триаде пленников и добычу из азиатских походов (автор фото: kairoinfo4u)

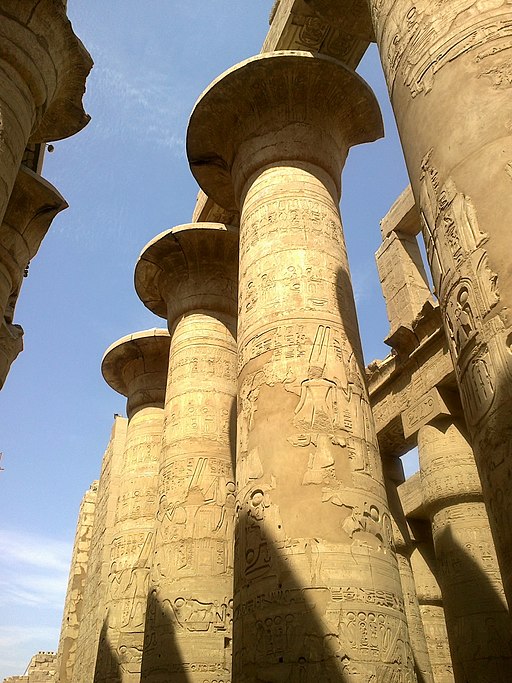

В правление Сети I (1290-1279 гг. до н. э.) началось строительство Большого гипостильного зала, в который можно было попасть через пилон с массивными статуями фараонов, открывавший проход в святилище Амона. Возведение Большого гипостильного зала осуществлялось в несколько этапов, и свой окончательный облик он приобрёл уже при фараонах XIX династии. Работы над украшением зала продолжались и в правление Рамсеса II (1279-1213 гг. до н. э.).

План Большого гипостильного зала

Зал поражает своим масштабом и великолепием убранства. Над созданием Большого гипостильного зала трудились зодчий Иуп и его сын Хатиаи, упомянутые в хрониках и вошедшие в историю благодаря своему творению. Хатиаи упоминается как строитель «великих колонн».

Колонны Большого гипостильного зала (автор фото: Piergiorgio Rossi)

Площадь Большого гипостильного зала достигает 5 тыс. кв. м, а высота — 24 м. Крышу поддерживали 134 колонны высотой от 19,2 до 20,4 м, установленные в 16 рядов. Капители колонн центрального нефа были выполнены в виде цветков папируса, а капители более низких колонн боковых проходов — в виде бутонов папирусов.

Колонны Большого гипостильного зала (автор фото: Rene Boulay)

Помимо колонн Большой гипостильный зал украшали монументальные статуи египетских царей, в том числе и Рамсеса II вместе с его супругой Нефертари. На стенах храма сохранились сцены, повествующие о великих деяниях Рамсеса II, о благосклонном отношении к нему богов, о совершённых фараоном жертвоприношениях.

Большой гипостильный зал (автор фото: Jokertrekker)

Потолок и перекрытия храма некогда покрывали цветные росписи, имитировавшие небо со звездами, рельефы на стенах и колоннах также были выполнены в цвете, а их общая площадь превышала 24 тыс. кв. м. Некоторые элементы колонн и рельефов покрывала золотая фольга. Прежде ни один египетский храм не украшали настолько пышно.

Колоссальная статуя Рамсеса II в Карнакском храме (автор фото: Andrea Piroddi)

При Рамсесе II появилась также аллея сфинксов с бараньими головами (баран считался одним из воплощений верховного бога Амона).

Аллея сфинксов с бараньими головами (автор фото: Леон Петросян)

В правление Сети II (1200-1194 гг. до н. э.) рядом с храмом Амона была возведена часовня в честь богов, составлявших Фиванскую триаду (Амон, его супруга Мут и их сын Хонсу). В планы фараона также входило расширение храма в сторону реки, поэтому на набережной был установлен обелиск Сети II.

При XIX династии Карнакский храм продолжил обрастать новыми элементами. При фараоне Мернептахе (1213-1203 гг. до н. э.) на восточной стене северного двора за VII пилоном появились рельефы с изображением битвы народами моря и ливийцами.

Среди представителей XX династии фараонов наибольший вклад в обустройство Карнакского храмового комплекса внёс Рамсес III (1185-1153 гг. до н. э.), построивший рядом со II пилоном храма Амона святилище, украшенное статуями. Фараон изображён на них в образе Осириса. Второе возведенное при Рамсесе III святилище, более скромное в плане декоративного убранства, располагалось севернее, близ III пилона, а третье — за Священным озером.

В период правления XXI и XXII династий храм в Карнаке не расширялся, а свои имена цари того времени увековечивали на стенах более древних строений. Только Херихор (1091-1084 гг. до н. э.) отметился строительством двора с колоннами в храме Хонсу, а Осоркон II (872-837 гг. до н. э.) приказал построить на берегу Священного озера небольшую часовню. Позже Осоркон IV (733-715 гг. до н. э.) начал возводить святилище в честь Осириса в северо-восточной части храмового комплекса, которое уже в более позднее время достраивали его преемники.

Двор с колоннами, построенный при фараоне Херихоре (автор фото: Elias Rovielo)

Попытки умилостивить верховного бога египетского пантеона предпринимали и нубийские правители, желавшие узаконить свою династию (XXV династия). При фараоне Шабаке (716-701 гг. до н. э.) на берегу Священного озера появился храм-киоск, а у храма Птаха — портал. Оставил свой след и фараон Тахарка (690-664/663 гг. до н. э.), построивший просторный храм-киоск, от которого во дворе храма Амона сохранилась колонна высотой 21 м. При Тахарке в разных частях храмового комплекса также были возведены святилище, колоннада и часовня.

В 60-х гг. VII в. до н. э. храм Амона претерпел сильные разрушения в результате вторжения армии ассирийского царя Ашшурбанапала, захватившего и разрушившего Фивы. Поэтому последующие правители Египта, представители XXVI-XXIX династий, занимались лишь небольшой реставрацией древних памятников, на стенах которых они и высекали надписи с упоминаниями о своих деяниях.

Серьёзная реконструкция храмового комплекса началась только с приходом к власти царя Нектанеба I (380-362 гг. до н. э.), который восстановил Фивы и построил вокруг храма Амона мощную кирпичную стену, украшенную входным порталом с востока. Временем правления Нектанеба I также датируется I пилон и аллея сфинксов, шедшая в направлении Луксорского храма и, судя по всему, восстановленная на прежнем месте после разрушения. Фактически Нектанеб I начал первую масштабную реставрацию древнего комплекса, продолженную Тахосом (362-360 гг. до н. э.) и Нектанебом II (360-343 гг. до н. э.).

В греко-римскую эпоху в Карнакском храме также производились строительные работы, строились новые часовни, пилоны, ворота.

Храмовый комплекс Монту

Северные ворота храма Амона ведут в сторону небольшого храмового комплекса Монту, который включает в себя три храма. Для строительства храма Монту Аменхотеп III (1428-1397 гг. до н. э.) выбрал место, где находилась другая постройка, датированная началом правления XVIII династии. Её элементы использовались при строительстве храма Монту. Храм возвышался на каменном основании высотой 1,15 м и был украшен двенадцатью колоннами, располагавшимися в два ряда. Основное пространство храма представляет собой зал с четырьмя колоннами и святилище для священной барки Монту. Спустя некоторое время по приказу Аменхотепа III были произведены работы по расширению храма — перед ним появилась лестница, обрамлённая обелисками, а также несколько часовен позади святилища.

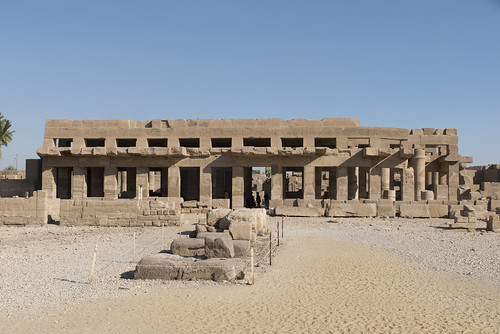

Храмовый комплекс Монту (фото: Madain Project)

На протяжении своей истории храм Монту разрастался — при фараоне Тахарке (690-664/663 гг. до н. э.) перед ним возвели небольшой храм-киоск, затем при Нектанебе I (380-362 гг. до н. э.) его обнесли стеной, в северной части которой при Птолемеях III и IV (в 246/245- 205/204/203 гг. до н. э.) построили большие ворота. Аллея сфинксов, начинавшаяся от этих ворот, соединяла два храма Монту — в Карнаке и Медамуде.

Ворота Птолемеев III и IV

Во времена Тутмоса I (1504-1493 г. до н. э.) восточнее храма Монту находилось сооружение, именуемое сокровищницей, что может свидетельствовать о расположении неподалёку административного квартала. Судя по находкам элементов богатого убранства, это сооружение было весьма роскошным.

Храмовый комплекс Мут

К югу от храма Амона расположен храмовый комплекс Мут, в состав которого также входит несколько храмов. Один из них — это святилище богини Мут, которое существовало на этом месте ещё во времена Среднего царства, но затем было перестроено кем-то из правителей XVIII династии. Новый храм Мут состоял из святилища и небольшого зала с колоннами.

Остатки храма Мут (автор фото: Sebi)

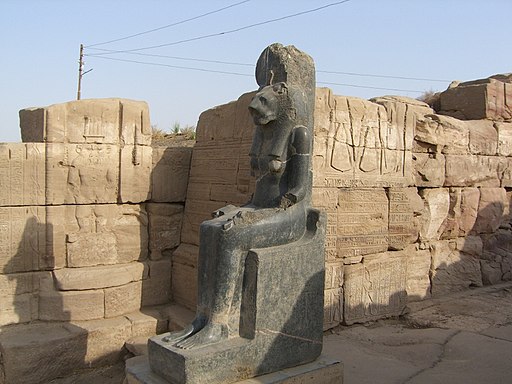

При Аменхотепе III (1428-1397 гг. до н. э.) была произведена реконструкция, в результате которой в храме Мут появились многочисленные статуи сидящей львицеголовой богини Сохмет, общим количеством более 600.

Одна из статуй Сехмет в храме Мут (автор фото: Neithsabes)

В правление Сети I (1290-1279 гг. до н. э.) был построен второй пилон, а спустя несколько столетий во дворе за этим пилоном возвели небольшую колоннаду. Восстановление разрушенных статуй относится к временам реконструкции Нектанеба I (380-362 гг. до н. э.) и более поздним строительным работам при Птолемеях.

Аллея, соединяющая храм Мут с храмом Амона-Ра (автор фото: kairoinfo4u)

Помимо главного храма Мут малый комплекс включает в себя храм Хонсупахереда, расположенный в северо-восточном углу и имеющий три небольших пилона. Время его строительства относится к правлению Рамсеса II (1279-1213 гг. до н. э.), а при фараонах XXV династии производились работы по его расширению.

Остатки ещё одного храма находятся на западном берегу Священного озера, где прежде располагался храм Рамсеса III (1185-1153 гг. до н. э.).

Святилище на берегу Священного озера у храма Мут (автор фото: Sebi)

К сожалению, большая часть храмового комплекса Мут не сохранилась, поскольку в 40-е гг. XIX в. древние постройки использовались для добычи строительного камня.

Автор верхнего фото: Mahmoud Mostafa Ashour